Aus verschiedenen Quellen suche ich derzeit einige Übetechniken zusammen, die ich zum Einsatz bringen möchte. Die meisten davon sind nicht instrumentenspezifisch.

Motivation

Wenn sich Menschen die Zeit nehmen, ein Musikstück zu hören, so möchten sie es genießen. Wenn ich der Instrumentalist bin, habe ich somit die Aufgabe übernommen, für genau diesen Genuss zu sorgen. Ohne diese starke intrinsische Motivation wüsste ich nicht, wie ich die enorme Energie zur harten Übearbeit aufbringen sollte.

Da ich mit dem Üben sehr viel Zeit verbringe, muss das Üben mindestens genauso viel Spaß machen wie hinterher die Aufführung. Den Übevorgang betrachte ich daher mittlerweile als willkommene Meditation in Stunden der Freizeit.

(Fern)ziel

Derzeit ist es ein enormer Unterschied, ob ich Jazz spiele oder barocke Literatur.

Bei ersterem spiele ich locker und unbeschwert. Ich habe eine Melodie, eine Harmonie oder eine Rhythmik im Kopf und mein Bewegungsapparat überträgt sie automatisch auf das Instrument. Währenddessen kann ich dabei zuhören und dadurch das Spiel kontrollieren.

Ziel ist es somit, auch die Literatur so gut einzustudieren, dass der Bewegungsapparat vollkommen automatisiert die Musik spielt, die in meinem Kopf abläuft. Es ist daher nur konsequent, dass es nicht nur im angelsächsischen Raum üblich ist, die Stücke komplett auswändig vorzutragen.

Jon Laukvik hat es sehr schön zusammengefasst:

Der Übeprozeß führt, spieltechnisch gesehen, vom bewußten Tun zum unbewussten Geschehenlassen.

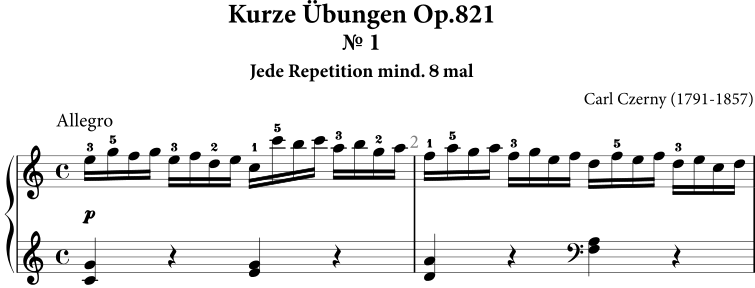

Fragmente bilden

Eine der wichtigsten Techniken, die ich neuerdings anwende, ist das Zerlegen des Stückes in kurze Fragmente. Die Länge der einzelnen Fragmente wird natürlich vom Schwierigkeitsgrad des Stückes abhängen. Grundsätzlich dürfte aber eine Länge von vier bis acht Takten eine gute Richtgröße darstellen.

Jon Laukvik empfiehlt, die Fragmente überlappend zu bilden, damit auch gleich die Übergänge von einem zum nächsten mitgeübt werden kann.

Außerdem achte ich darauf, dass die Fragmente immer aus vollständigen Takten bestehen. Notfalls füge ich bei Auftakten Füllnoten ein, so dass ich das Fragment nahtlos in Schleife mehrfach hintereinander im korrekten Puls üben kann, ohne abzusetzen.

Die Konzentration lässt nach wenigen Durchläufen sehr schnell nach. Mehr als vier bis fünf Schleifendurchläufe pro Fragment übe ich daher nur noch in Ausnahmefällen. Stattdessen gehe ich zu einem anderen Fragment, dann zu einem weiteren, und komme dann wieder zum zuerst geübten zurück. Um das Kurzzeitgedächtnis zu überlisten wähle ich dabei inzwischen eine zufällige Reihenfolge der Fragmente, eine Technik, die ich in »Optimal üben« fand. Gleichzeitig achte ich darauf, jedes Fragment mehrmals pro Übesitzung zu üben, also nicht nur einen Durchlauf, sondern später erneut.

In mehreren Quellen fand ich auch die Empfehlung, die Fragmente vom Ende des Stückes her zuerst zu üben, da der Schlussteil andernfalls am wenigsten trainiert würde.

Fuß- und Fingersätze erarbeiten

Bei der Applikatur befinde ich mich in einer argen Zwickmühle. Zu Beginn des Übeprozesses weiß ich üblicherweise noch nicht, wie ich das Stück später einmal klingen lassen möchte. Also erarbeite ich erstmal einen Fingersatz, der ein weitestgehendes Legato ermöglicht. Dazu sind teils auch “Verrenkungen” wie Daumenuntersätze nötig. Jetzt beginne ich mit der Automatisierungsarbeit.

So wie ich das Stück besser kennenlerne, fange ich unter musikalischen Gesichtspunkten an, einzelne Noten kürzer als ihren Nennwert zu spielen, Ornamente wie Triller einzubauen und so weiter. Dadurch verändert sich leider der Fingersatz, der bereits automatisiert ist. Ich verliere also ein wenig des bereits geübten und muss es erneut automatisieren.

Ich gehe übrigens mit den “magischen Zahlen” im Notentext sparsam um. Fingersätze schreibe ich an Stellen, an denen eine Stimme einsetzt und an Stellen, bei denen der Fingersatz von der natürlichen Reihenfolge abweicht. Bei Daumenuntersätzen und Ähnlichem schreibe ich auch an die Note davor und danach den zu verwendenden Finger. Bei Trillern, die auf der Sekunde beginnen, schreibe ich den Finger in Klammern.

Langsam üben

Hieran versuche ich mich gerade zu gewöhnen – langsam üben. Jon Laukvik weist auf Seite 105 darauf hin, wie wichtig diese Technik für das Automatisieren der – korrekten – Bewegungsabläufe ist. Mir fällt es im Moment extrem schwer, das Tempo so stark zu drosseln. Laukvik empfiehlt übrigens auch im späteren Übestadium immer wieder mal langsam zu üben, sogar noch am Tag vor der Aufführung.

Mit Metronom üben

Ich habe viele Spieltische gesehen, aber sehr selten (wissentlich überhaupt nicht) ein Metronom. Sobald die Mechanik halbwegs läuft übe ich eine Weile mit Metronom. Ich habe dadurch immer wieder haarsträubende rhythmische Fehler ausmerzen können. Andererseits setze ich es auch schnell wieder ab, sobald ich mich sicher fühle, um mich nicht abhängig davon zu machen.

Übeaspekt wählen

Für jede Übesitzung sollte ich mich künftig für einen bestimmten Aspekt (ein “Ziel”) des Übervorgangs entscheiden. Zu Anfang der Erarbeitung eines Stückes wird es natürlich primär darum gehen, die richtigen Tasten zum richtigen Zeitpunkt zu drücken und wieder loszulassen. »Optimal üben« enthält allerdings eine Reihe von neuen Ideen für das fortgeschrittene Übestadium (wie beispielsweise verschiedene Variationen eines Fragmentes auszuprobieren), um die Spielsicherheit zu steigern.

Augen schließen, auswändig spielen

Je länger die Passagen sind, die man unabhängig von den Noten spielen kann, desto besser für den Fall, dass man beim Vortrag mal den Kontakt zu den Noten verliert. Vor kurzem habe ich daher begonnen, beim Wiederholen von Fragmenten gelegentlich die Augen zu schließen. Allerdings muss ich dabei höllisch aufpassen, mit dem vorhergesehenen Fingersatz weiter zu arbeiten, und nicht versehentlich einen anderen zu verwenden. Diese Technik darf ich daher nicht zu früh einsetzen.

Berg abbauen

Vor mir liegt sehr viel Arbeit, nämlich das Üben üben. Letztlich muss ich mein komplettes bisheriges Repertoire erneut üben, um es zuverlässig zu beherrschen. Denn ich muss sehr viele Dinge, die sich durch die beisherige mangelhafte Übetechnik eingeschliffen haben, wieder ausbügeln.

Ich bin gespannt, ob ich das durchziehen werde.

Weitere Quellen